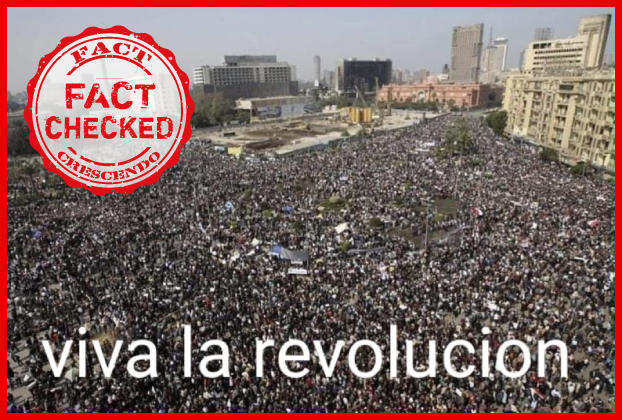

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য দেশের একটি ছবিকে শেয়ার করে দাবি করা হচ্ছে, এটি বাম- কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের ব্রিগেড জনসমাবেশের ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর লোক একটি জায়গায় ভিড় করে দাড়িয়ে আছে। পোস্টটির ওপর ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে “ভিভা লা রেভোলিউশন” যার অর্থ হল “বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক”। পোস্টটির ক্যাপশনে ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে, “খবই বৃহৎ। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বুকে কংগ্রসে এবং সিপিআইএম- এর যৌথ র্যালি। ১০ মিলিয়নের বেশি লোকের সমাবেশ হয়েছিল। টেলিগ্রাফ, স্ক্রোল, কুইন্ট এবং ওয়াইআর- এর সমীক্ষা অনুযায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুল ব্যবধানে জিতে গিয়েছে। নেরুদার ভাষায়, সমস্ত ফুল কেটে ফেললেও বসন্ত আসবেই।“

আমরা তথ্য যাচাই করে দেখতে পেয়েছি এই দাবি ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর। ২০১১ সালের ইজিপ্টের একটি ছবিকে বিভ্রান্তিকর দাবির সাথে ভাইরাল করা হচ্ছে।

তথ্য যাচাই

এই দাবির সত্যতা যাচাই করতে প্রথমে ছবিটিকে গুগল সহ বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিনে রিভার্স ইমেজ সার্চ করি। ফলাফলে Crytome.org নামে একটি ওয়েবসাইটে এই ছবিটিকে দেখতে পাই। ২০১১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এটি পোস্ট করা হয়েছিল। ছবির ক্যাপশনে ইংরেজি ভাষায় লেখা রয়েছে, “মিশরের কায়রোতে তাহরির বা লিবারেশন স্কোয়ারে রাত পড়ার সাথে সাথে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার কায়রোতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি লোক বন্যার ন্যায় শহরের মূল চৌকাটে ভিড় করেছে। রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারককে ক্ষমতা ছাড়ার দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে এই আন্দোলন চলছে। ছবিঃ এপি”।

এরপর কিওয়ার্ড সার্চ করে সংবাদমাধ্যম “আল-জাজিরা”র একটি প্রতিবেদন থেকে জানতে পারি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে ইজিপিশিয়ান বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল তাহরির স্কোয়ার।

এই একই ছবি “অ্যালাবানি ডেমোক্রেট-হার্লাড” নামে একটি সংবাদমাধ্যেমের একটি প্রতিবেদনে দেখতে পাই। এই ক্যাপশনেও লেখা ছিল এত ২০১১ সালের ইজিপ্ট বিপ্লবের ছবি।

পোস্টের ছবিটি ছাড়া সংবাদমাধ্যম “দ্যা গার্ডিয়ান”র একটি প্রতিবেদনে এই বিক্ষোভের একই রকম আরও একটি ছবি দেখতে পাই।

এরপর গুগল ম্যাপসে ইজিপ্টের কাইরো শহরের এই তাহরির স্কোয়ার খুঁজে পাই।

এই তাহরির স্কোয়ারের ছবি এবং পোস্টরে ছবি তুলনা করে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই দুটি একই যায়গার ছবি।

এছাড়া সংবাদমাধ্যম “এপিবি আনন্দ”র একটি ভিডিওতে বাম কংগ্রেসের ব্রিগেড র্যালির ভিডিও দেখতে পাই।

নিষ্কর্ষঃ তথ্য যাচাই করে ফ্যাক্ট ক্রিসেন্ডো সিদ্ধান্তে এসেছে উপরোক্ত পোস্টটি ভুল। ২০১১ সালের ইজিপ্টের একটি ছবিকে বিভ্রান্তিকর দাবির সাথে ভাইরাল করা হচ্ছে।